「TerraMaster F4 SSD」は、4ベイのオール・フラッシュNASとして、家庭やスモールビジネス向けに登場しました。他メーカーの同等モデルと比較して大幅に価格が抑えられており、それでいて速度・静音性・拡張性を兼ね備えた「理想のエントリーモデル」として評価しています。

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!主な特徴とスペック

まず、このNASがなぜ注目されているのかをシンプルにまとめると、以下の通りです:

- 価格:7万円未満で競合製品と比べて格安。セールならさらに安い。(円安影響はあるが、、)

- フォームファクター:コンパクトかつ静音(19dB スタンバイ時) — 小型デスクトップにも設置しやすい。

- M.2 NVMe SSD ×4(PCIe Gen3×2 ×2スロット、Gen3×1×2スロット)対応

- CPU:Intel N95 クアッドコア、メモリ:初期8GB DDR5(最大32GB)

- ネットワーク:5GbEポート ×1、USB 3.2 Gen2 Type-A ×2、Type-C ×1など充実。

- OS:TOS 6.0 を搭載、TrueNASやProxmoxなどの代替OSも導入可能。

このようにハード・ソフトのバランスが、パフォーマンスとコストを両立させる鍵となっています。

▶ AmazonでTerraMaster F4 SSDをチェックする: 製品ページはこちら

コンパクトで静かなデザイン

本体サイズは 138×60×140mm、重量わずか600gという極めてコンパクトなNASです。冷却は本体を「チムニー効果」の効く構造にし、底部の静音50mmファンから冷気を吸い上げ、熱を上部から排出する設計です。寝室においてもHDDと違い稼働音は聞こえません。

背面のサムスクリューを外せば簡単にアクセスでき、メモリやSSDの増設も工具不要で行える点もユーザーフレンドリーな設計といえます。当方が所有するF4-423はネジを外す手間があり、大きな進歩といえます。

SSD構成とパフォーマンス

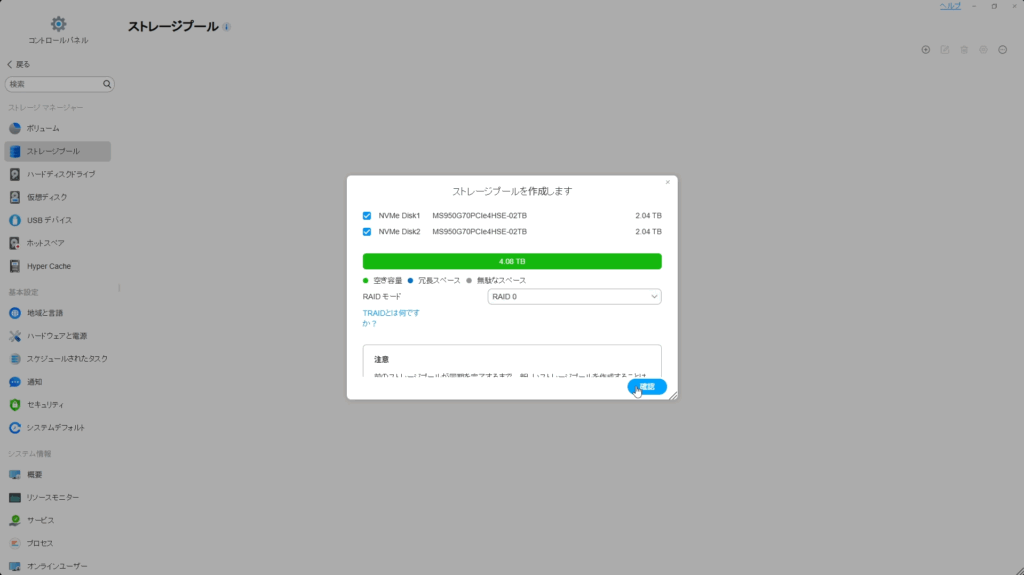

M.2 2280フォームファクターのNVMe SSDを4枚搭載可能で、RAID設定にも対応(TRAIDなど柔軟な構成が可能)。SSD単体でも高速ですが、RAID構成により速度と信頼性のトレードオフが実現できます。

ただし、PCIeレーンの割り当てには非対称性があり、性能面で若干のボトルネックが発生する可能性もある点は注意が必要です。

また、PCIe3.0であり4.0ではありません。最近は3.0も4.0もそこまで値段差がありませんが、規格上3.0が上限ですので、4.0や5.0のNVMe SSDを選んでも早くはなりません。そもそもLAN側の規格上限により、上記SSDの速度差は気にするほどでもありませんが。

この記事では既存で所有していたSSDを流用したため、Gen4の2TBを利用しました。

▶ AmazonでNVMe SSD 2TBをチェックする: 製品ページはこちら

CPUとメモリ側の基盤にはかなり大きなヒートシンクが装着されています。CPUがN95であれば低消費電力のためここまで発熱するとも思えませんが、熱くなるよりは安定稼働ができるため良いことだと思います。

メモリは標準で8GBが搭載されており、最大32GBまでサポートされています。Dockerなど利用したい場合には、メモリ増設を検討しても良いかと思いますが、一般的なNAS使用であれば増設は不要です。

ネットワーク性能:5GbEのメリット

従来のギガビットLANに比べ5倍の速度を誇る5GbEポートを搭載。高速なファイル転送や4K動画編集用途に活きる仕様です。当方の所有するF4-423は2.5GbpsのNICが2個搭載されていますが、LAGを組んでも5Gbpsでの転送はできませんでした。それを解消するのがこちらの製品です。

簡単なOSセットアップ

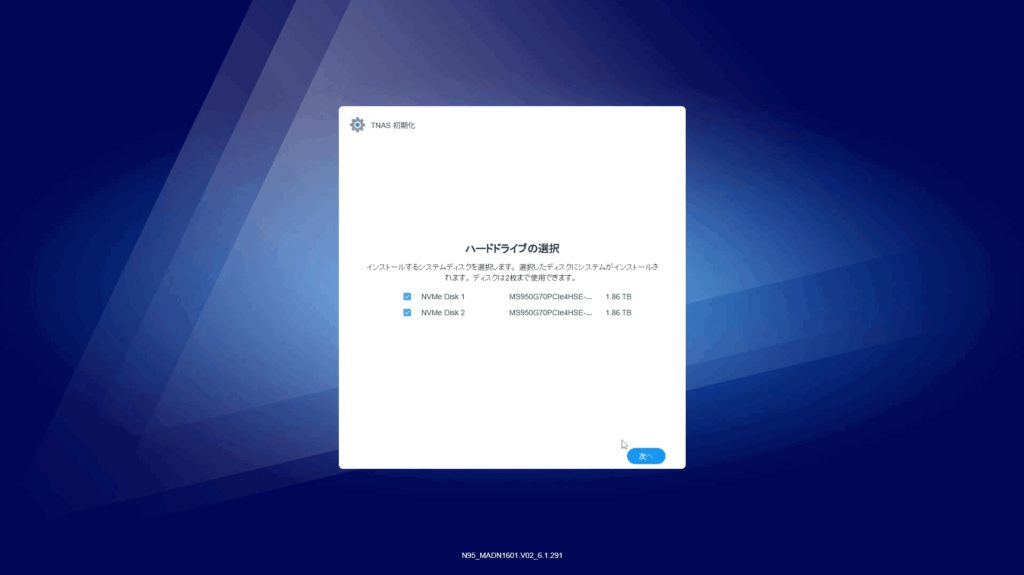

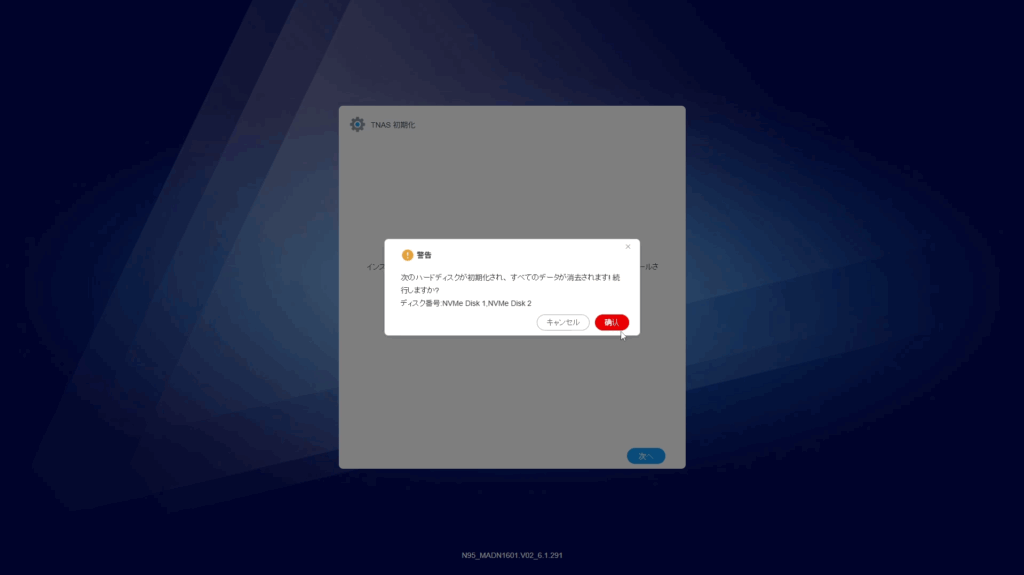

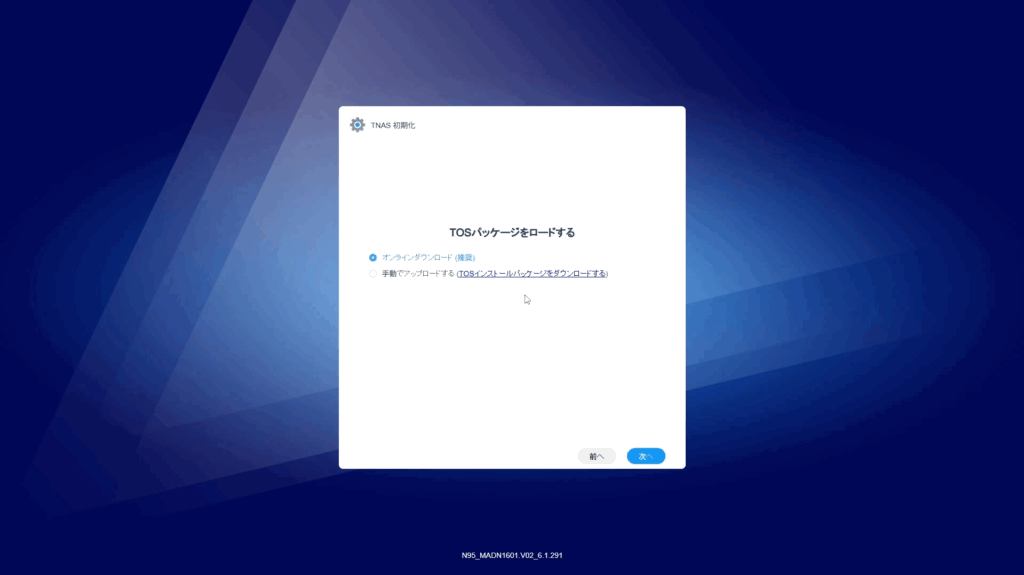

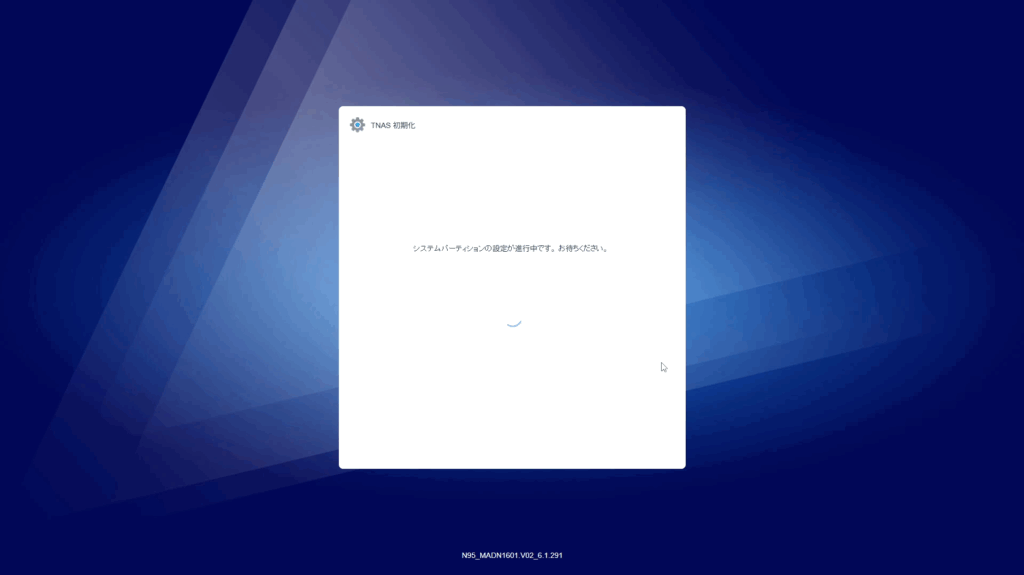

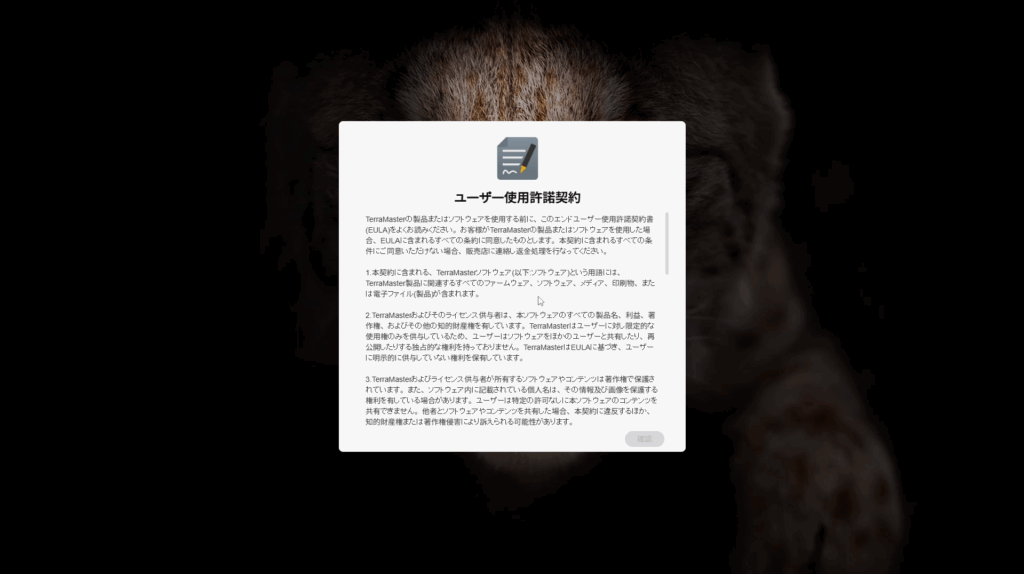

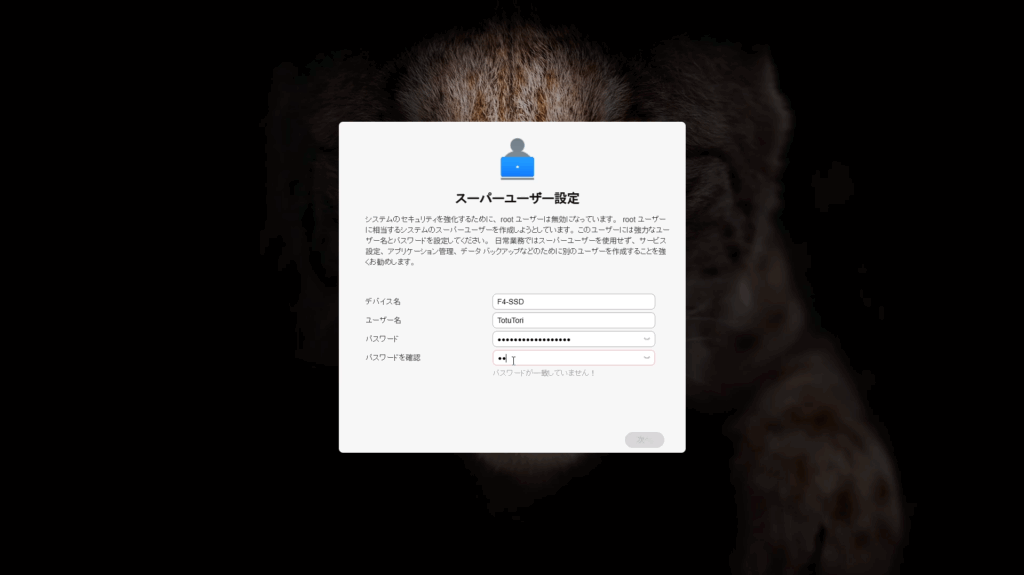

詳細は上記メーカーホームページの「ユーザーガイド」が非常に見やすくなっていますが、画像付きで簡単に説明します。

また、初めに断っておきますが、スーパーユーザーなどはセットアップ時のみで、利用時には変更しておりますので、セキュリティ的な観点よりお気遣いいただく必要はありません。

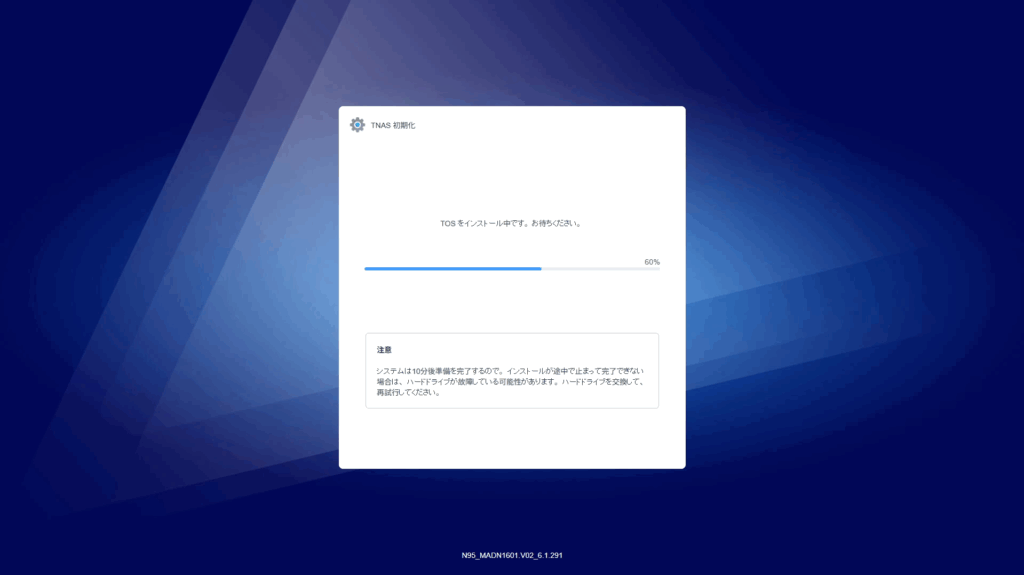

OSセットアップ

NASを電源に接続し、電源ボタンを押して起動します。ここで驚いたのが起動速度です。F4-423よりはるかに早く起動します。

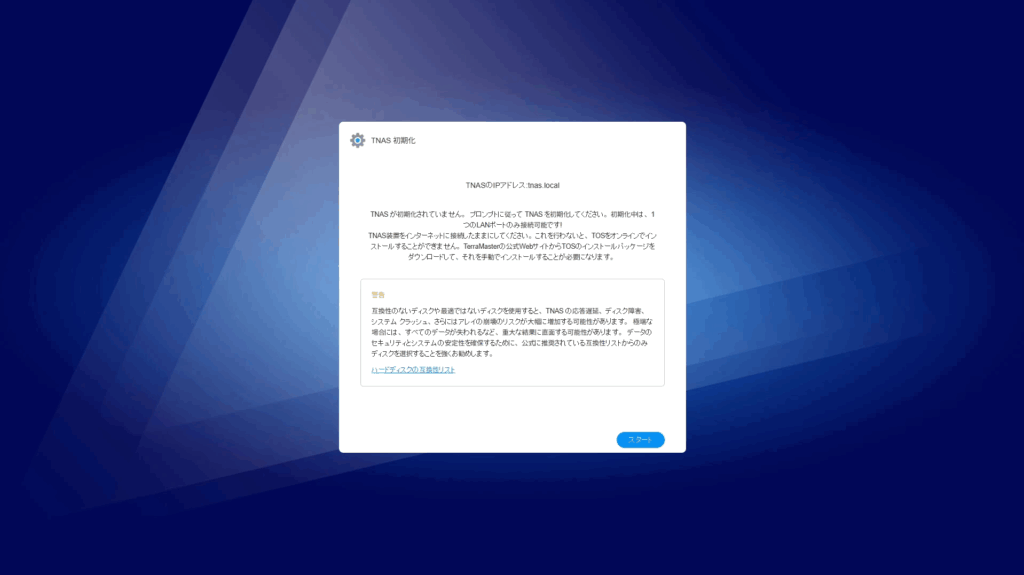

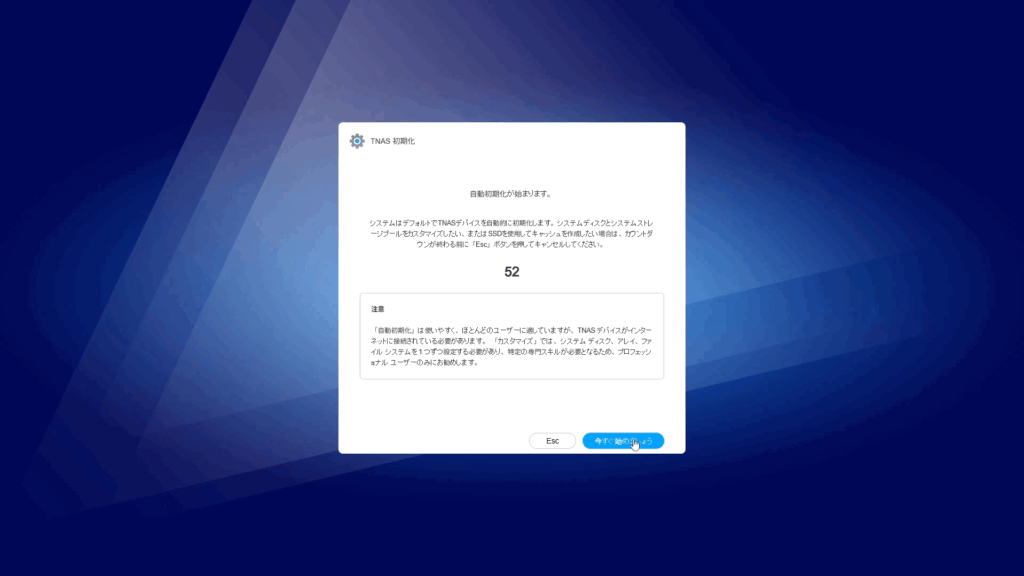

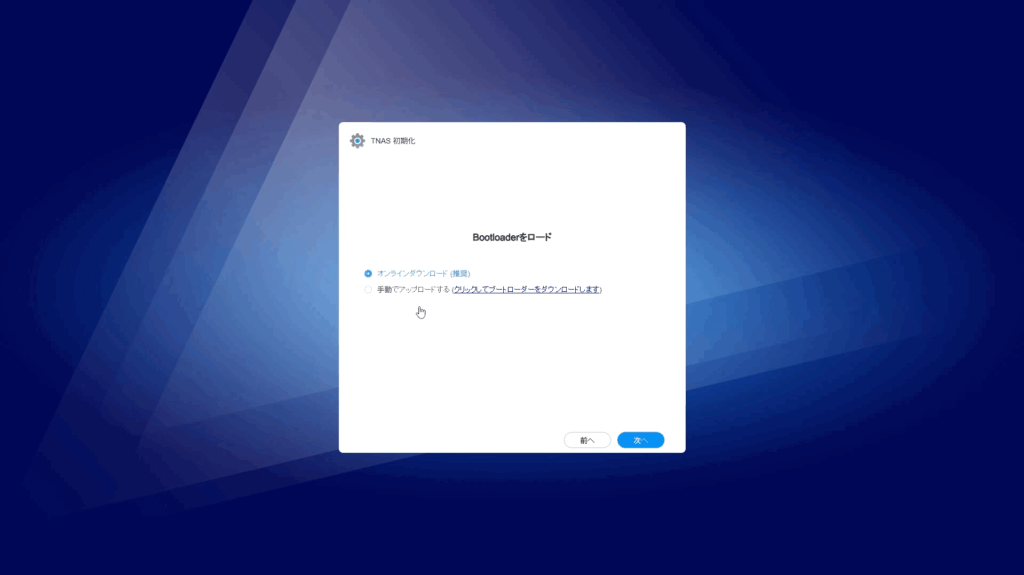

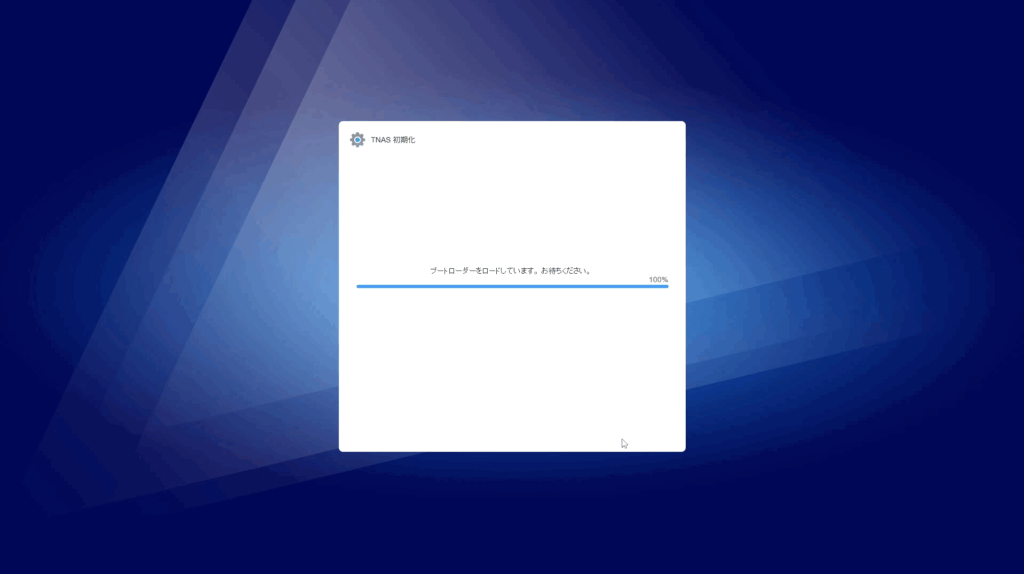

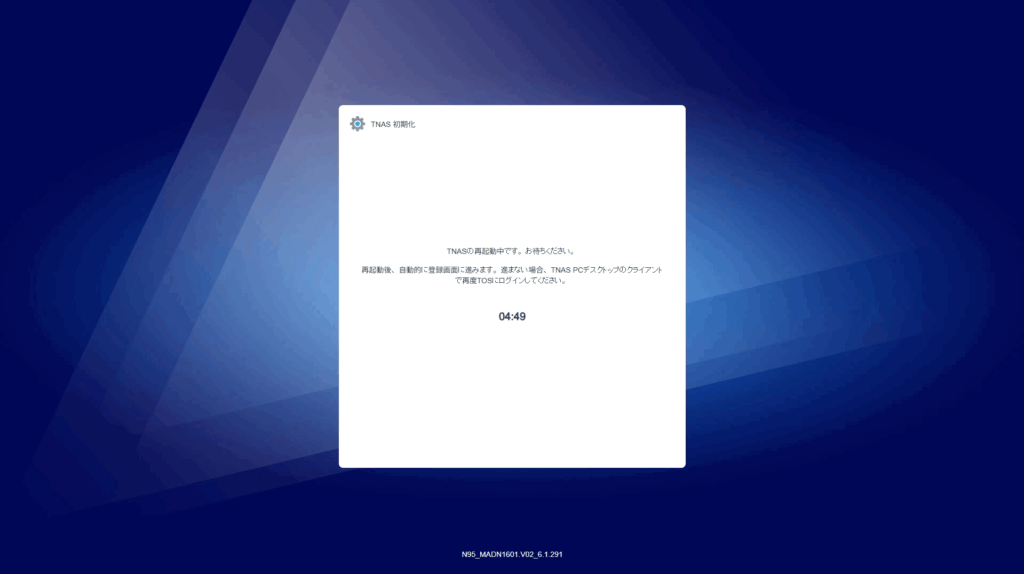

その後、Webブラウザを起動して「http://tnas.local」にアクセスします。あとは画面に表示される内容に従って操作するだけで準備完了です。

ここで一度接続が切れたため、再接続が必要でした。ブラウザにNASのIPアドレスを直打ちすれば、再接続できました。

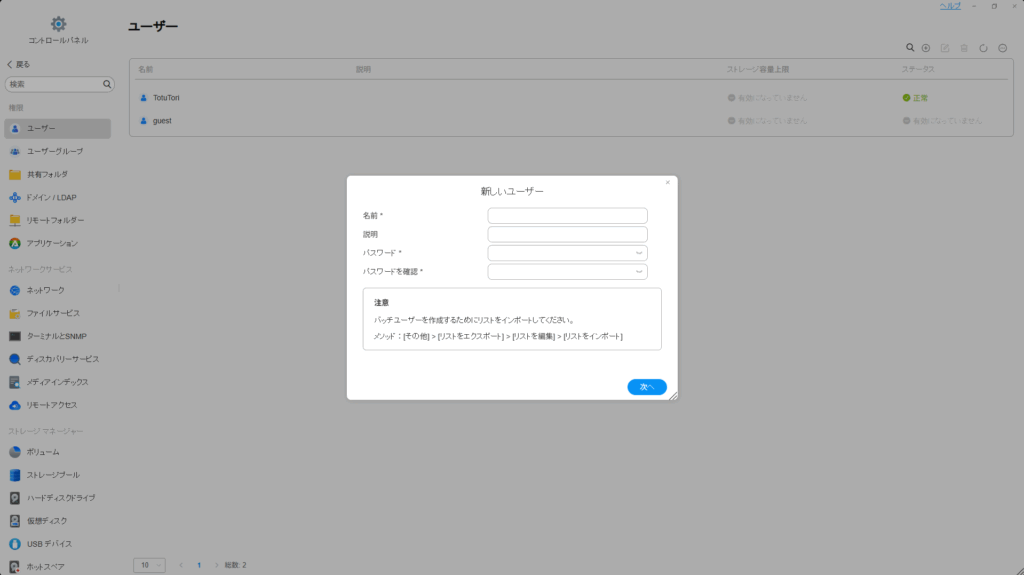

ここでアカウント名を間違えて、「ToruTori」とするところを「TotuTori」としてしまい、後からサインインできなくて困りましたが、動画を見返したところスペルミスしていたことに気づき、事なきを得ました。

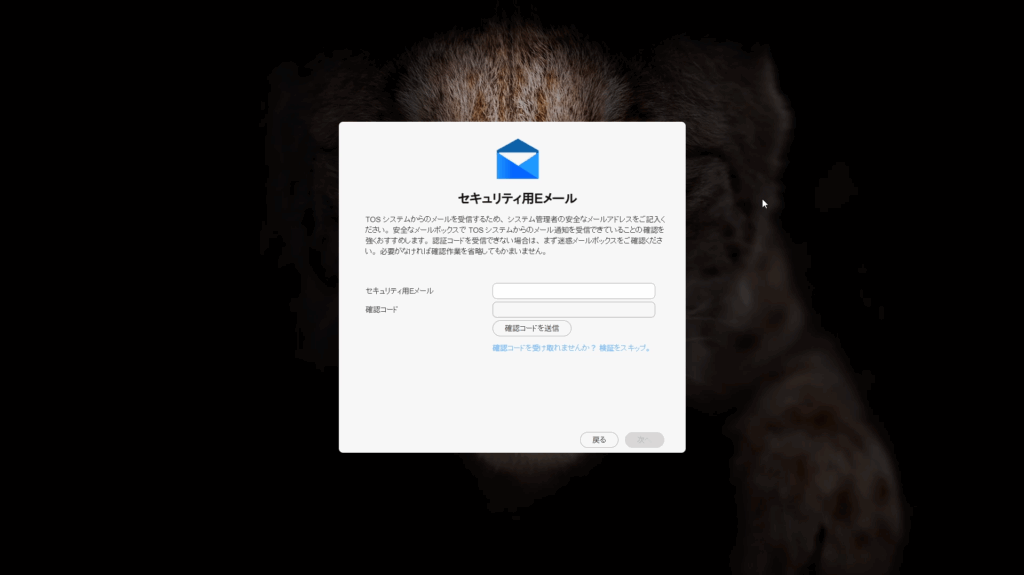

ここで設定するメールアドレスを使ってパスワードを初期化することなどもできますので、非常に便利になっています。

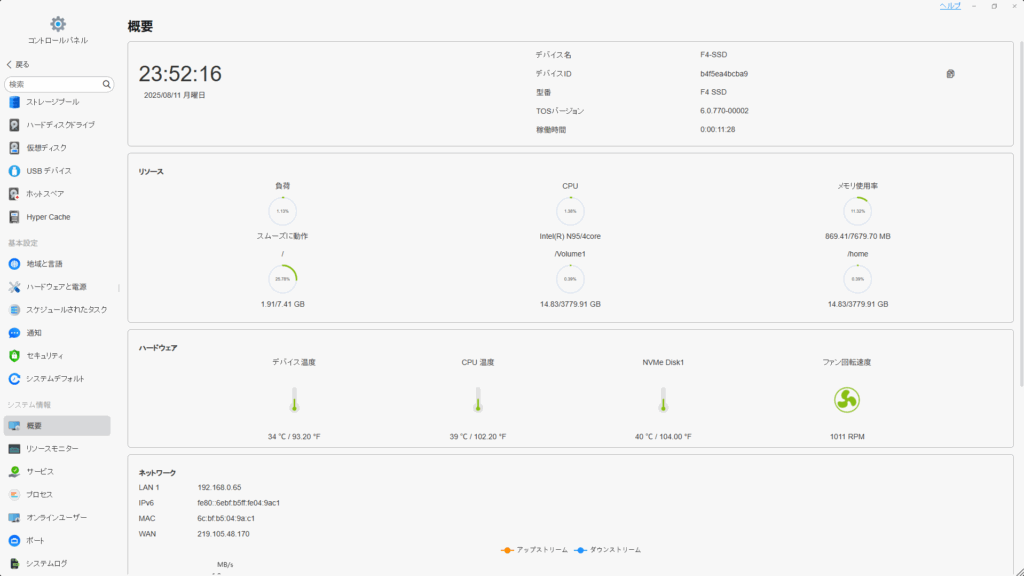

F4 SSDのサマリ画面

サマリ画面ではF4の稼働状況を確認することも可能で、CPUやメモリの利用状況から、温度なども確認できます。基本的に障害などが起こらない限り見ることもありませんが、UIとしても見やすくなっています。

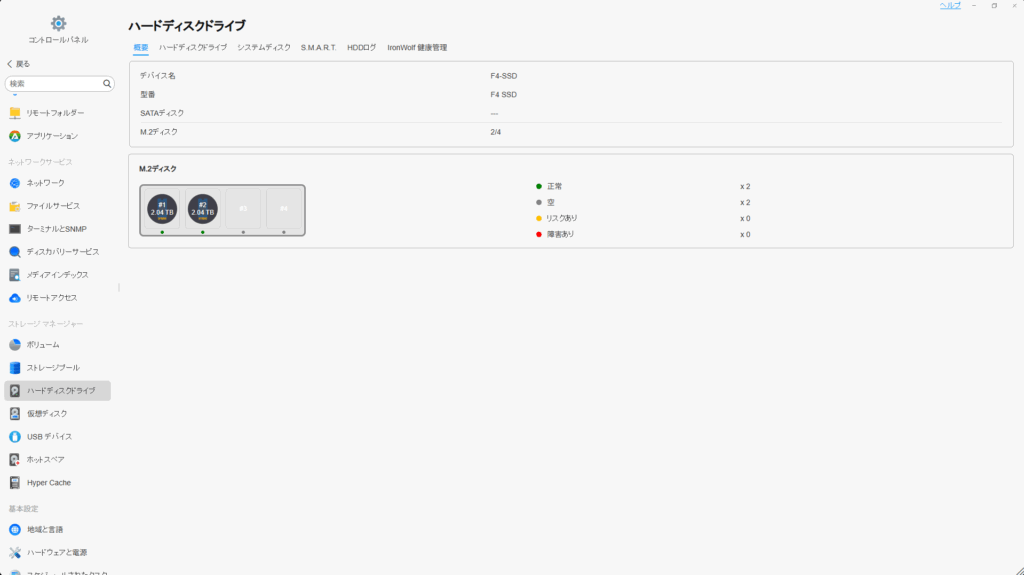

ストレージ領域の作成

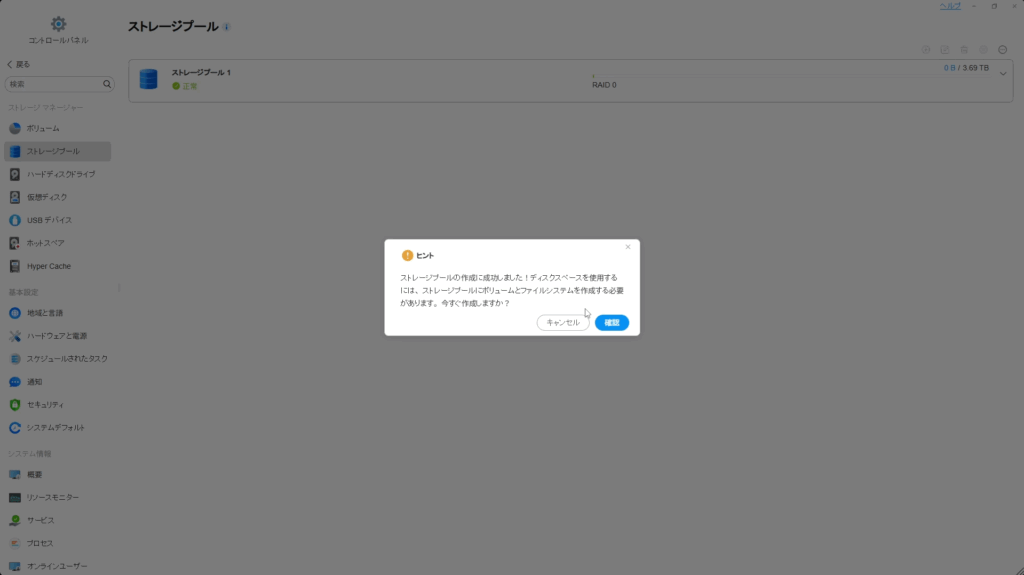

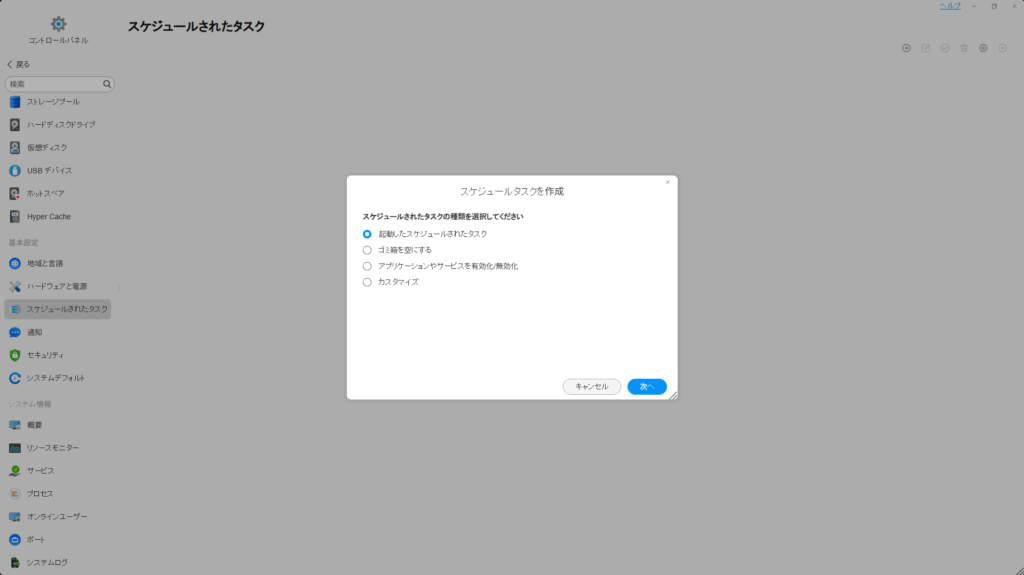

初期セットアップが完了してもストレージプールとボリューム、共有フォルダの設定をしないとまともにNASを使うことはできません。ここでは当方が設定した手順をご紹介します。

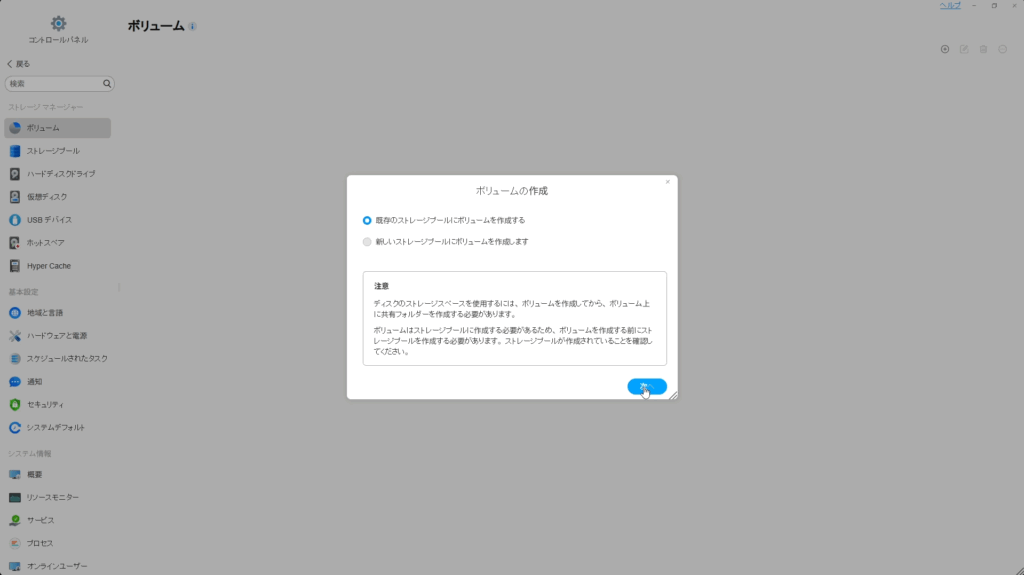

初めにストレージプールを作成し、この中にボリュームを作ります。

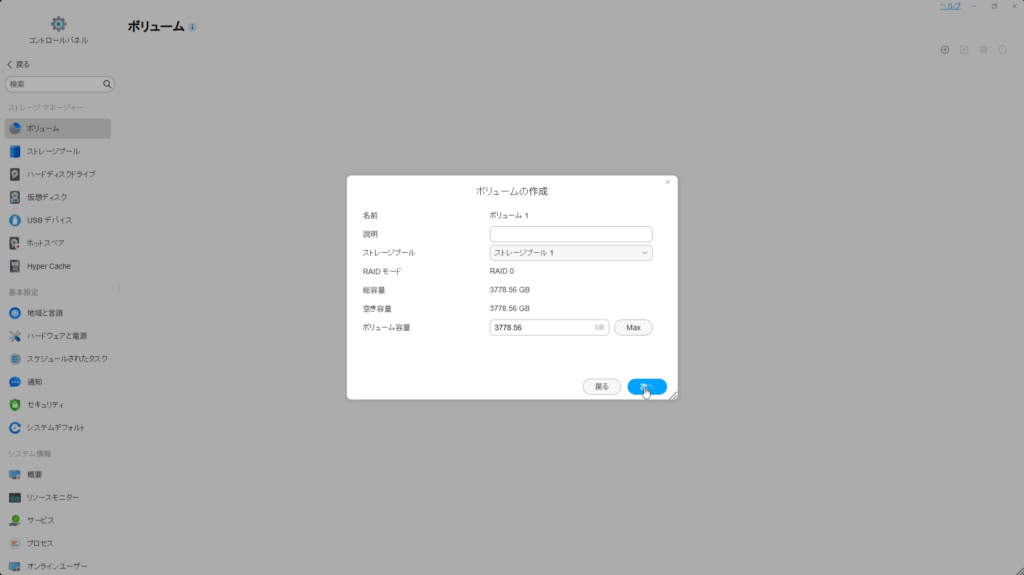

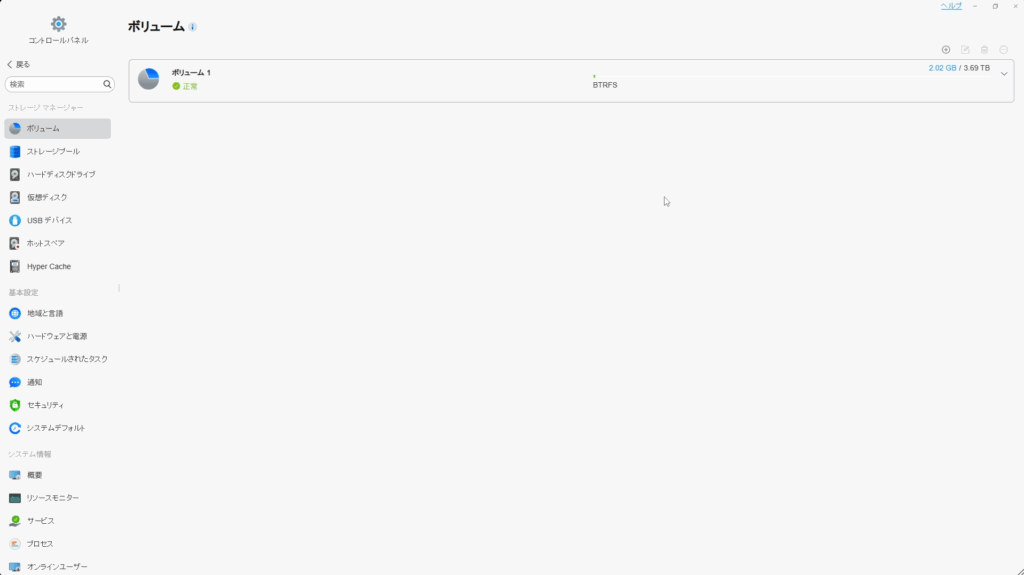

ここからボリュームの作成に入ります。ボリュームを作成すれば、あとはこのボリューム内に共有フォルダを作成し、ユーザー指定などでフォルダを見れるようにすることができます。

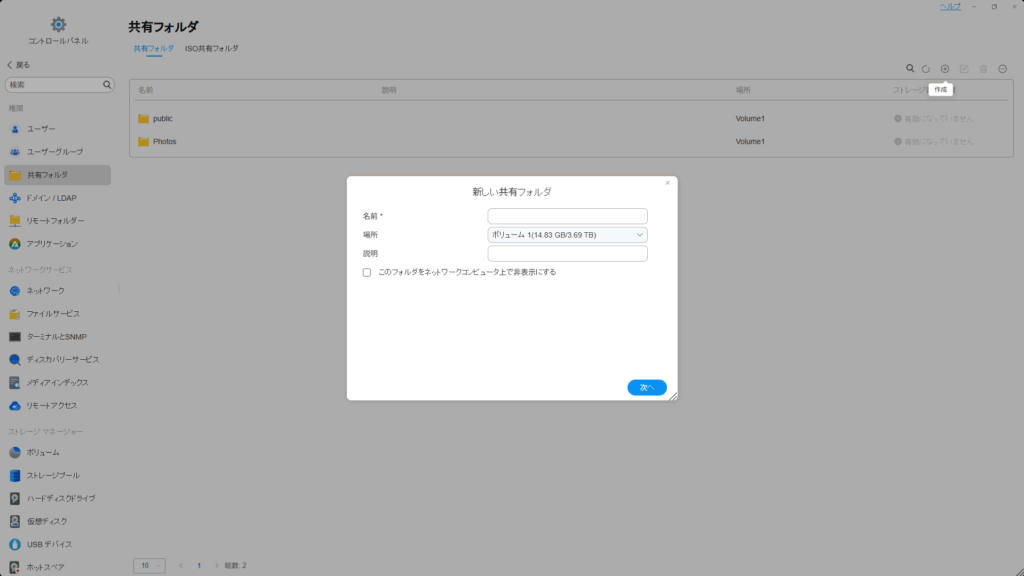

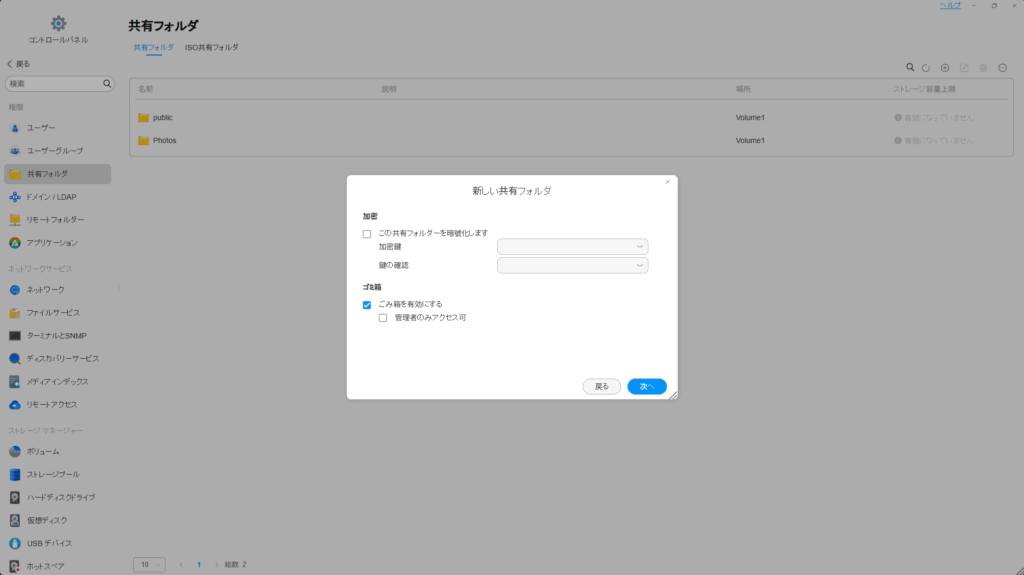

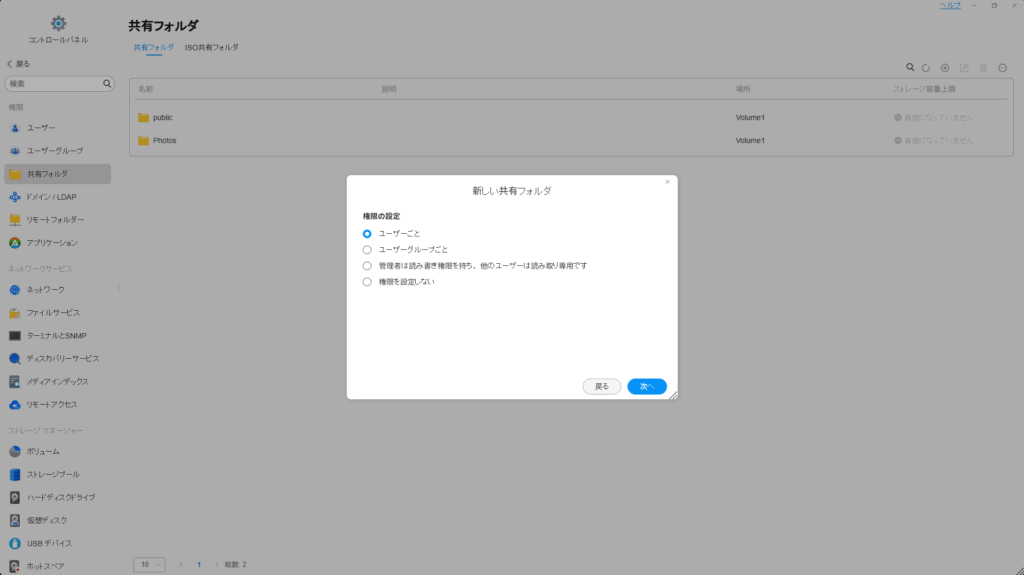

ここからが共有フォルダの設定で、共有フォルダをユーザー指定で見えるようにしてあげます。例えば、Aさんには映画フォルダを見せるけど、Bさんには映画フォルダを見せないようにするなど制御できます。

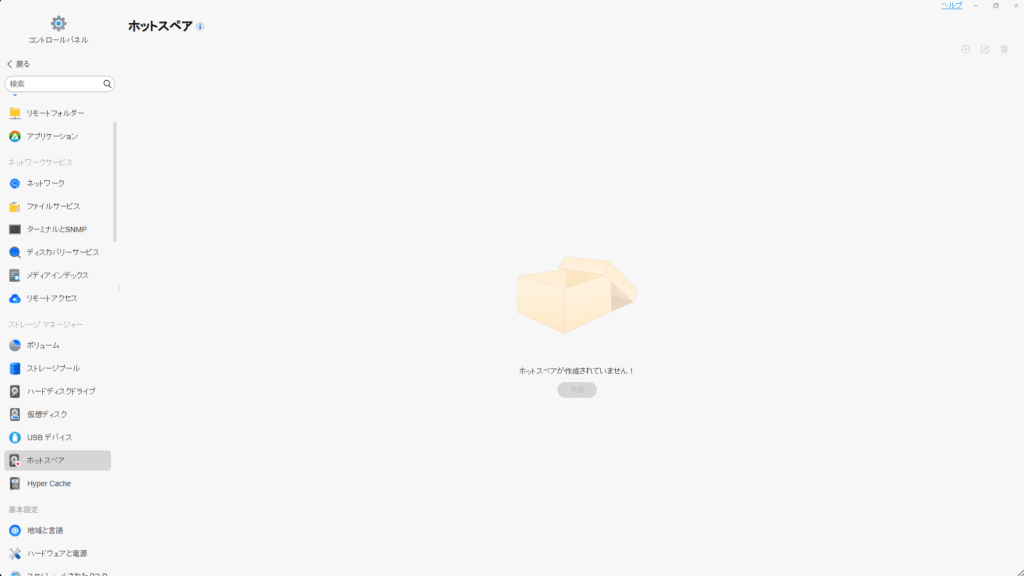

この記事で作成したストレージプールはRAID0のため、ホットスペアは利用できませんが、RAID5やRAID6などを構成する場合は、SSDが故障すると同時に、ホットスペアをRAIDに組み込みデータロストを防ぐ動作をしてくれます。今後はSSDを2個追加してRAID5で組みなおすのでその際には設定を検討します(おおそらく4本のRAID5にしますが、、、)

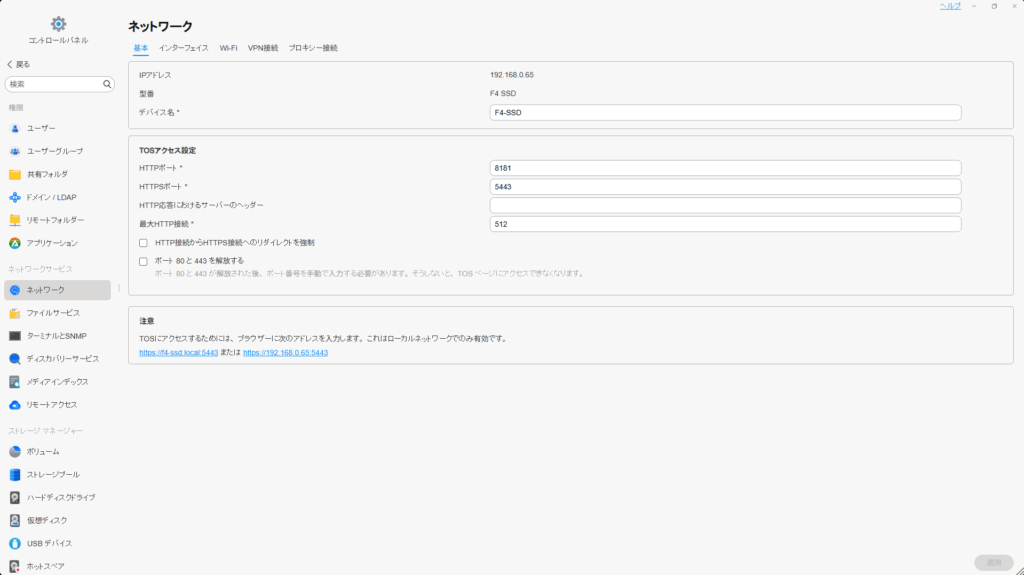

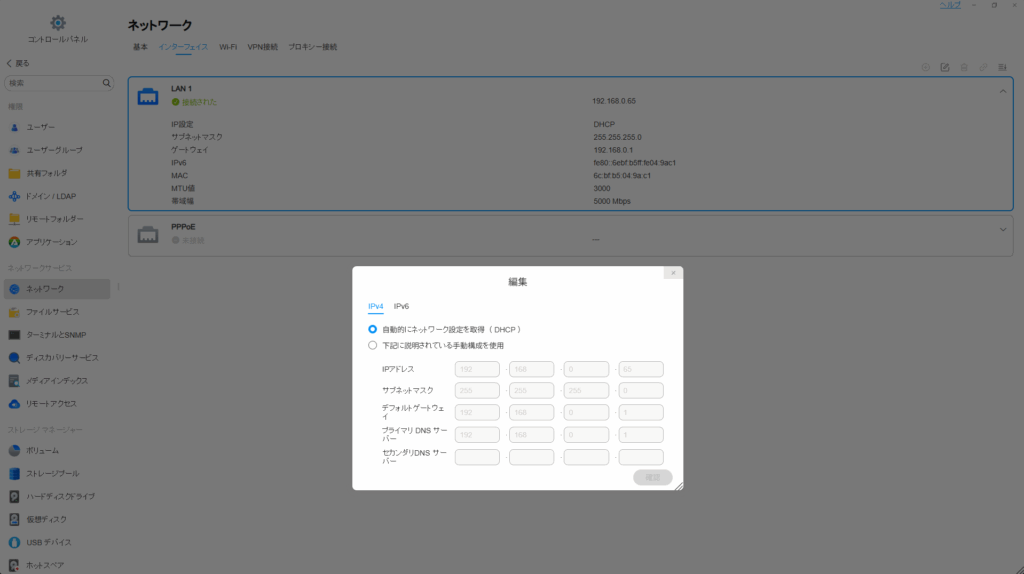

ユーザー設定やネットワーク設定

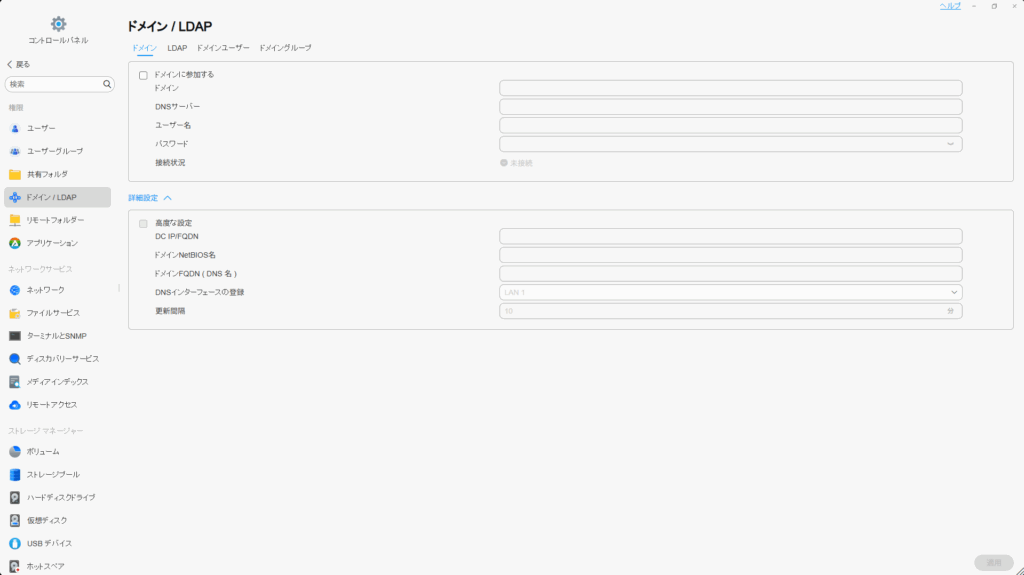

LDAPなどディレクトリサービスも使えます。家庭でディレクトリサービスを使うことはないでしょうが、企業向けの使い方もできるという安心感があります。

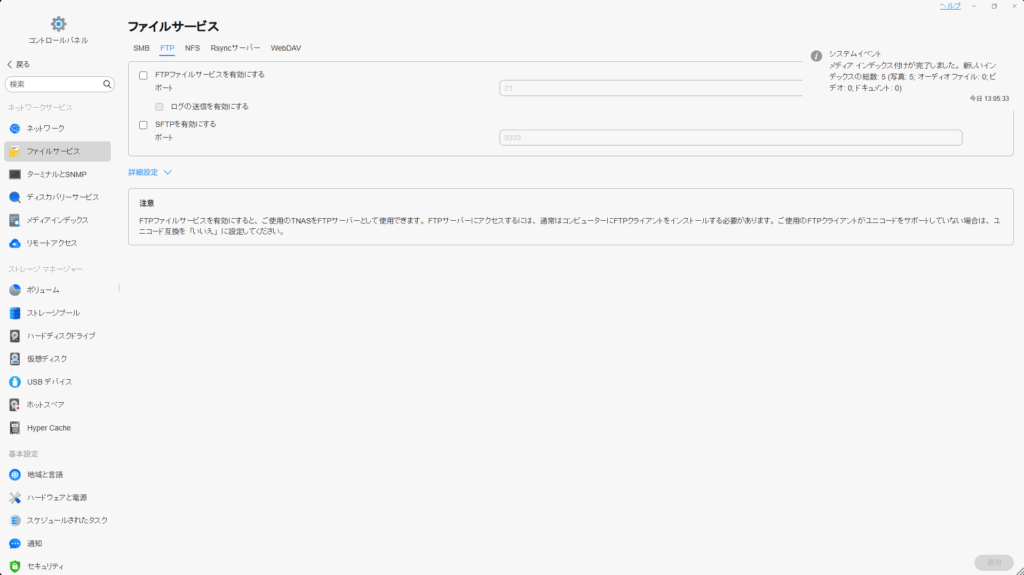

写真を一眼カメラなどで撮影する方には便利な機能でFTPがあります。これによりカメラ側で撮影した写真をそのまま、FTPでNASに転送することもできます。

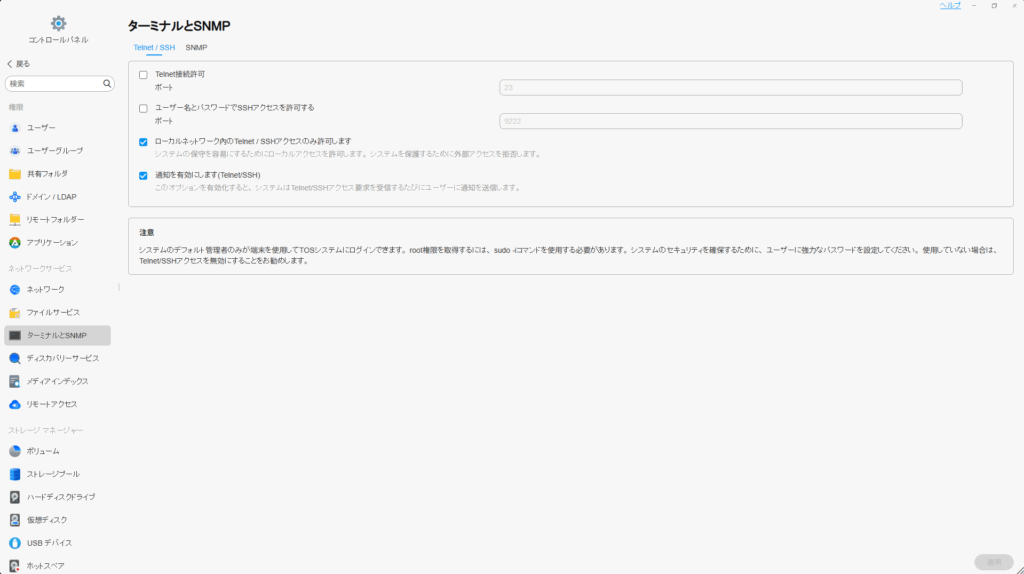

SSHやTelnetも利用可能なため、コマンドラインで操作することも可能です。Linuxベースなので当たり前ですが、ありがたい機能です。アプライアンス製品はカスタマイズがゆえにコマンドラインでは操作できず、WebUI飲みになる製品もあるためプラス評価です。

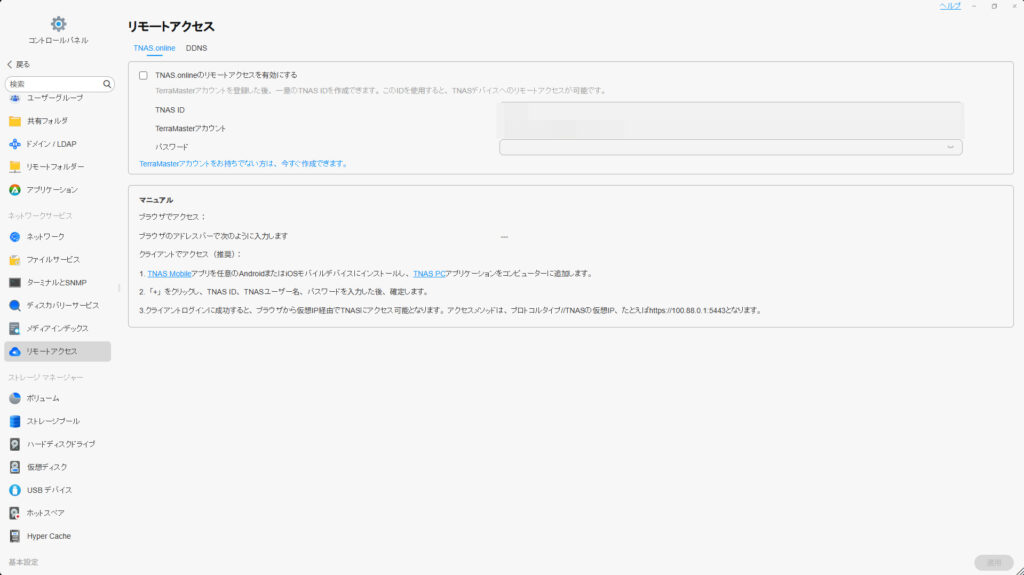

こちらの機能を設定すると、インターネット越しにアクセスできるになります。非常に便利なため、当方はF4-423でも利用しています。

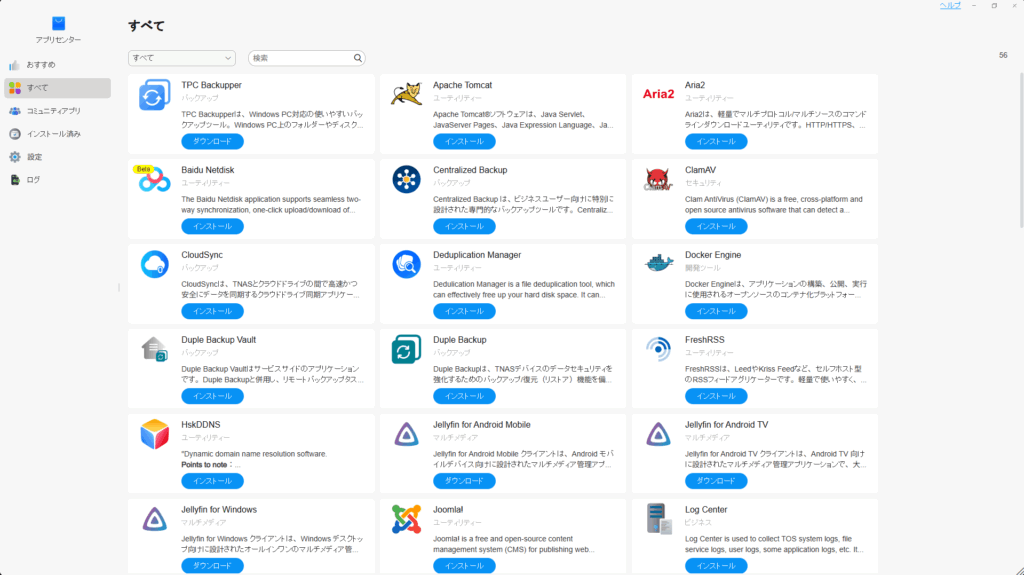

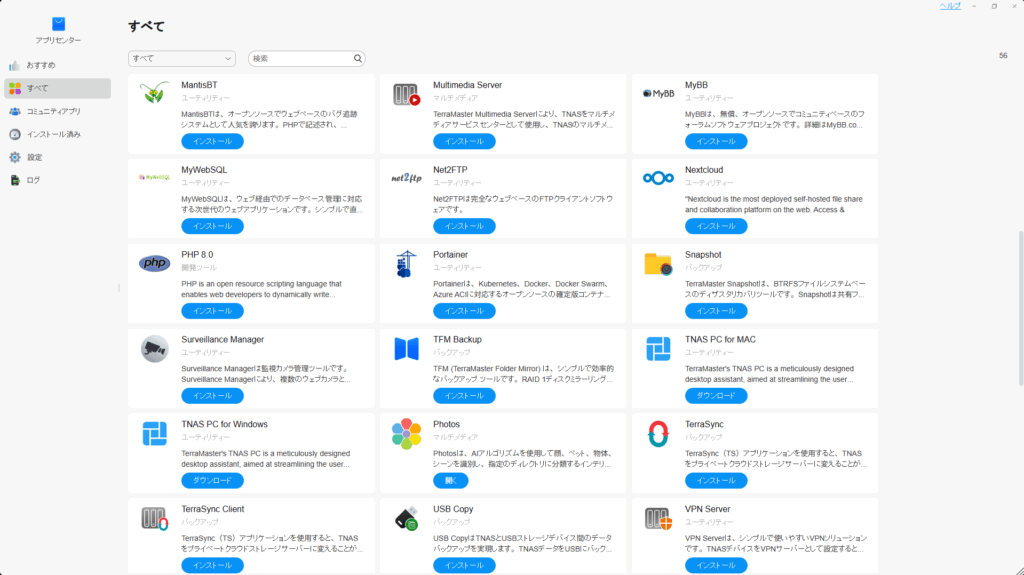

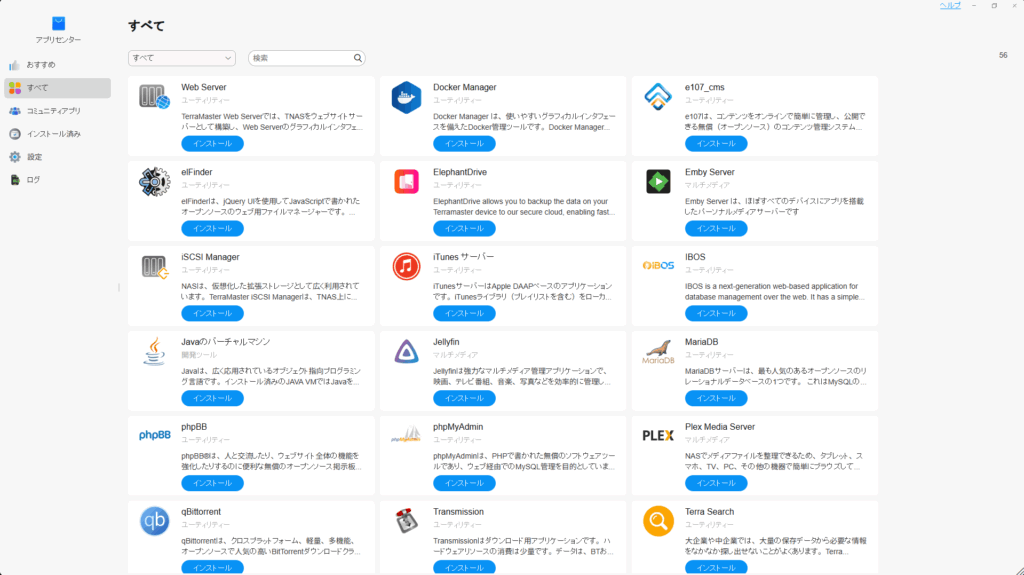

豊富なアプリ

標準搭載のTOS 6.0は、Plex、Jellyfin、Docker、VM、AI写真インデックス機能など、家庭用・小規模オフィスに使えるアプリが揃っています。また、TrueNAS SCALEやProxmoxなど代替OSも導入可能な自由度の高さが魅力です。

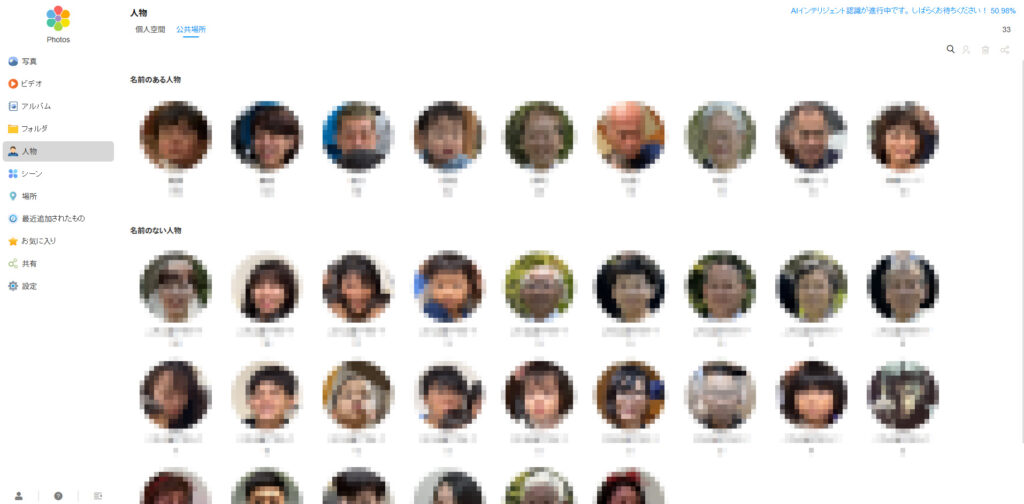

Photoアプリ(ブラウザ)

iPhoneの写真をバックアップ機能でアップロードし、Photosアプリで場所や人物判定をしてもらいました。TOSバージョンの違いか、TOS5では人の判別が怪しかったですが、かなり制度が良くなっている印象です。

長男と次男は月齢が近いと間違えていることもありますが、他人と同じ判定をされることはなさそうです。

場所やシーンについても同様に下図のように分けられます。

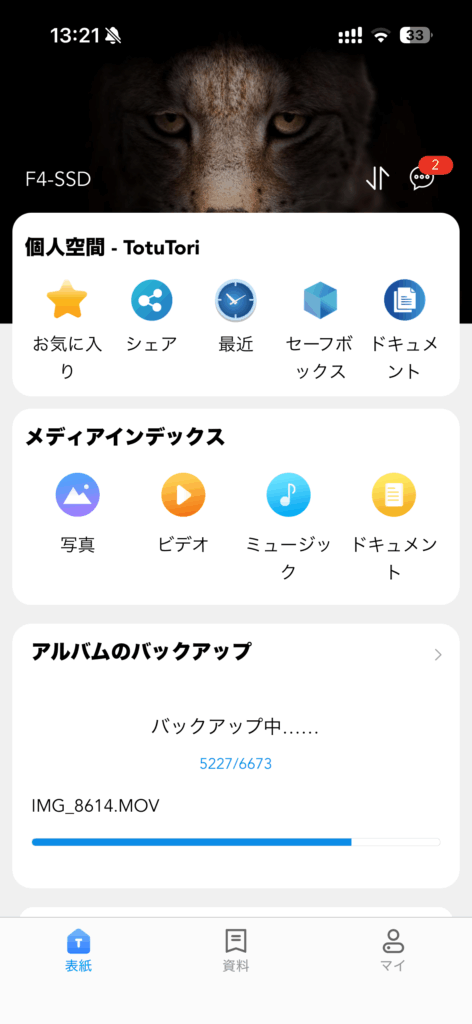

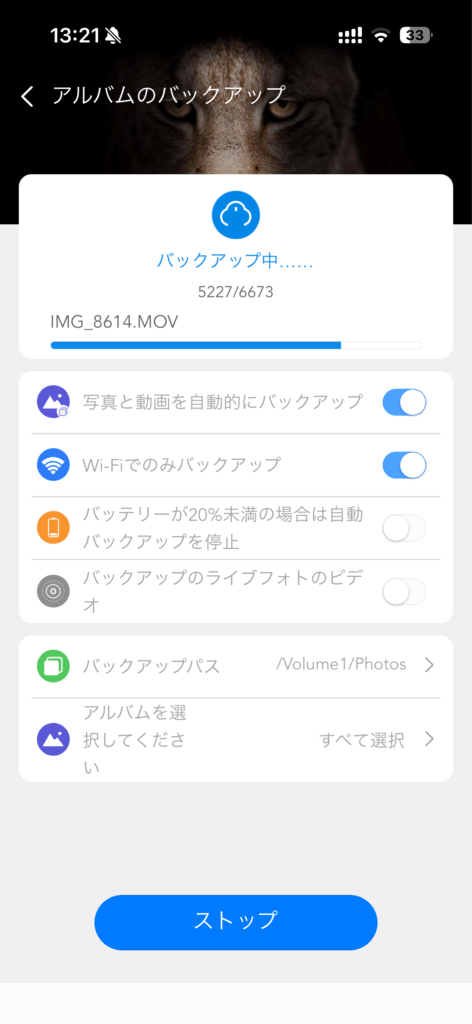

モバイル版TNASアプリのバックアップ

TOS5から大きな変化は見られませんが、自動バックアップ機能によりiPhoneやAndroidの写真を自動で同期可能です。

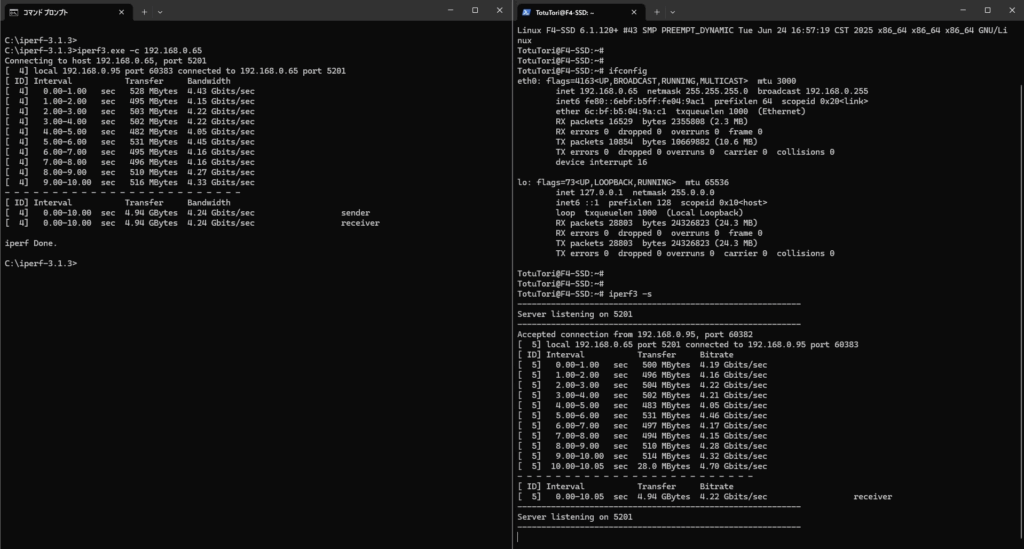

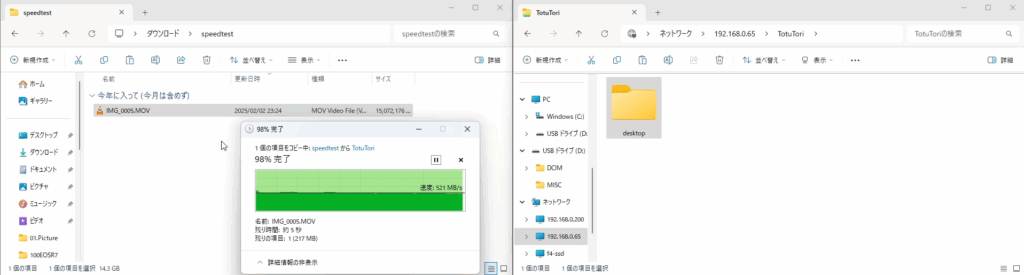

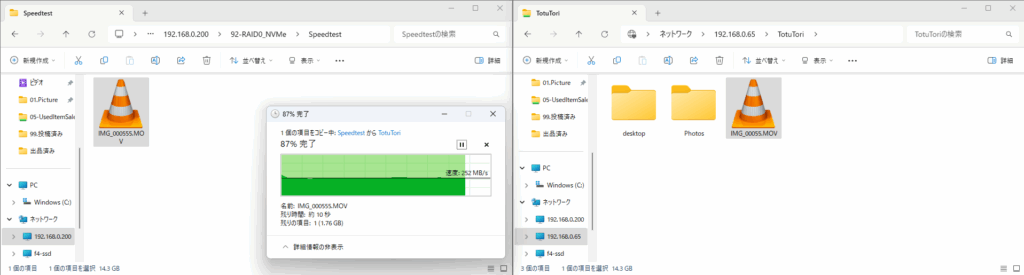

転送速度

転送速度をiperf3とファイルコピーで確認しました。LANの仕様通りの速度が出ており非常に満足のいく数値です。ファイルコピーでも規定通りの速度であり、何ら不満はありません。

EOS R7で撮影したRAWファイルをSDカードからミニPC経由もしくはUSB接続で直接アップロードすると、SDカード側の読み書き仕様の上限(280Mb/s)に当たります。

iperf3

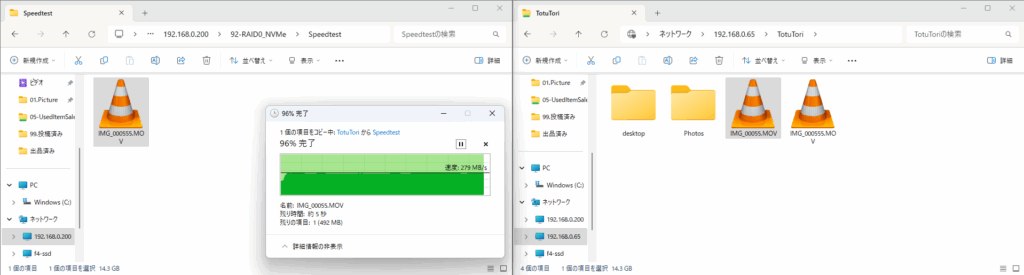

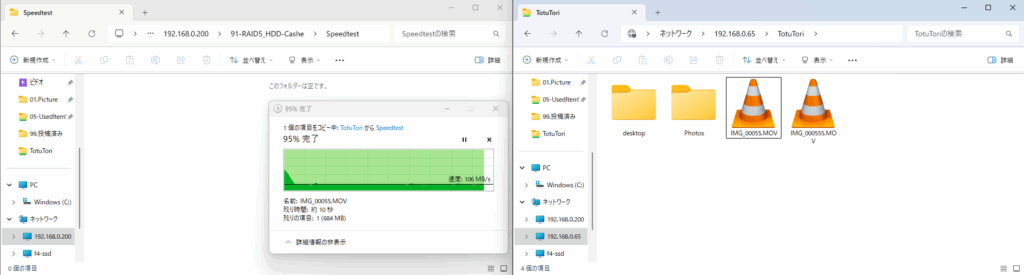

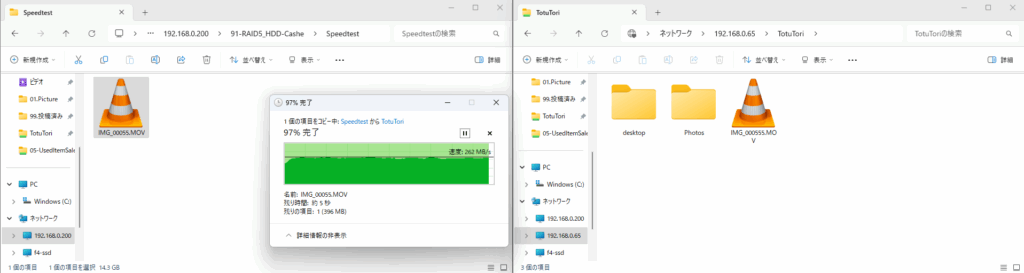

ファイルコピー

ミニPCのNVMe↔F4 SSDを双方向で書き込み

F4-423(NVMe)→F4 SSDに書き込み

F4 SSD→F4-423(NVMe)に書き込み

F4 SSD→F4-423(RAID5+HyperCache)に書き込み

意図的にキャッシュ切れをおこして転送速度にどのような影響があるかを確認しました。当方のF4-423はHyperCacheを有効化していますが、十数ギガのファイルをコピーするだけでこのありさまであり、HDDの限界を感じます。SSDを搭載するNASには5Gbpsや10GbpsのNICが必須です。

F4-423(RAID5+HyperCache)→F4 SSDに書き込み

読み書きの総評

NIC規格通りの速度が出ており、非常に満足しています。AppleProResの動画は2.5Gbpsくらいでも余裕で再生できますが、他の操作も重複する場合には、5Gbpsの恩恵を感じられます。

この速度がF8 SSDなど上位モデルの10GbpsNICだとどうなるのか体感してみたいところです。

おまけ:仮想環境(ESXi)での動作

NASを仮想環境のストレージ領域にすることも可能です。当方がESXiとvCenter環境を運用していた限りストレージのRead/Writeが100Mbpsを下回るとPSODになります。本機ではどちらも500Mbps近い値が出るため運用も問題ないといえます。が、本機を仮想化基盤とするならCPUとメモリの仕様上、おすすめはしません。

メリットとデメリット

メリット

- 【価格と性能のバランス】SSDベースなのに低価格。

- 【省スペース・静音性】設置場所を選ばない。

- 【拡張性】メモリ増設や代替OS導入が容易。

- 【高速ネットワーク】5GbEで大容量転送時も快適。

デメリット(留意点)

- CPU性能は控えめ。多重Docker運用や仮想化には向かない。

- PCIeレーンの割り当てに偏りあり。すべてのSSDスロットで均一性能を望むなら注意。

- ネットワークポートが1系統のみ。冗長化には別途対応が必要。

- ECC非対応のメモリ。ミッションクリティカル用途には不向き。

まとめ:エントリーSSD NASの最有力候補

TerraMaster F4 SSD NASは、SSD性能と省スペース性、静音性を兼ね備えたコストパフォーマンスに優れるモデルです。マルチメディアのストリーミングや家庭内バックアップ、軽量なサーバー運用に最適です。

複数のDockerや仮想環境を動かしたい、冗長化が必須、ECCメモリが必要、という方は上位モデルや他ブランドを検討してください。しかし、日常的なNAS運用で“SSDの速さを手軽に味わいたい”ユーザーには非常に魅力的な選択肢です。

と言いつつ、読み書きの総評でも記載した通り、NIC側がボトルネックになるため、F8 SSDなど10GbpsのNICを搭載したモデルが欲しいのが、実情です。今後の状況によってはF8 SSD Plusなどもレビューしてみたいです。

▶ AmazonでTerraMaster F4 SSDをチェックする: 製品ページはこちら

※本記事にはアフィリエイトリンクを含みます。

コメント